うつ病の治療において、気分の安定などを図るために薬物療法は広く使われています。うつ病の薬はさまざまな種類があり、症状や体の状態によって用いられるものは異なります。

薬物療法は効果が認められていますが、中には「どのような薬を使っているか分からず不安」と治療を避けている人もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、うつ病の治療で使う薬について解説します。副作用なども解説しているので、うつ病で使う薬を知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

このコラムの監修医師

新宿うるおいこころのクリニック 院長

大垣 宣敬

患者様が抱えているものは1人1人異なっており、症状の種類や程度も千差万別です。 私たちは患者様からお話を聞くことで悩みを共有し、ご希望や思いを丁寧に汲み取りながら、患者様中心の医療を共に実践していけるよう心がけています。

目次

うつ病の治療における薬物療法とは

うつ病の治療には、心理療法や生活習慣の改善などさまざまな方法がありますが、薬物療法もその一つとして確立しています。うつ病における薬物療法では、神経伝達物質のバランスを整える作用が期待でき、脳内に作用することで抑うつ症状の軽減を図れます。

また、うつ病は、セロトニンやノルアドレナリン、ドーパミンが不足していることで起こると考えられていますが、薬物療法によりこれらの神経伝達物質の量をなるべく減らさないように調整することができます。

うつ病の治療で薬物療法を使用する際は、心理療法などを併用するケースが多く、同時に行うことでより高い治療効果が期待できると考えられています。

うつ病に用いる薬は抗うつ薬が中心となる

うつ病の薬物療法では、抗うつ薬の処方が中心となります。抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質に作用し、気分を安定させることでうつ症状を改善する薬です。近年では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)といった新しいタイプの抗うつ薬が使用されるようになりました。

また、抗うつ薬の他にも、症状に合わせて不安薬や睡眠薬が使われるので、それぞれの薬の特徴を知った上で自分に合うものを選ぶといいでしょう。

参考

うつ病治療における薬物療法と精神療法の併用について再考する―脱中心化, 経験学習論, プラセボ効果の概念とともに―佐藤 充洋

選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)等と攻撃性等について|医薬品・医療機器等安全性情報(厚生労働省)

うつ病の治療に使う主な薬

うつ病の治療に使う薬には、従来の薬と新しい阻害薬があります。従来の薬は、分解酵素を抑制することで効果を発揮しますが、副作用が多く、現在では新しい薬が主流となっています。

新しい薬としては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)などがあげられ、副作用が少なく、より安全で効果的に治療が進められるようになっています。

以下では、主に使われる「抗うつ薬」「抗不安薬」「抗精神薬」「睡眠薬」の特徴と種類を解説するので、参考にしてみてください。

うつ病の治療に使う主な薬①抗うつ薬

抗うつ薬は、激しい気分の落ち込みなどといった抑うつ気分の軽減を図るための薬です。

抗うつ薬は、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)、三環系といったいくつかの種類に分けられます。薬ごとに異なる作用を持つため、患者の状態に応じて適切なものが処方されます。

例えば、SSRIやSNRIは比較的副作用が少なく使いやすい薬ですが、効果が現れるまでの時間がかかるようです。一方、三環系や四環系は即効性が期待できるが副作用が多い傾向にあるなど、効果の現れ方や副作用の強さも種類ごとに異なるので、自分に合うものを服用することが大切です。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、セロトニンの再取り込みを阻害することで、脳内のセロトニン濃度を高める抗うつ薬です。

代表的なSSRIには、エスシタロプラム、パロキセチン、セルトラリンなどがあげられ、服用により気分を安定させる効果が期待できます。副作用としては、吐き気や下痢、不眠などの症状がみられることがあり、長期間の使用によって感情の鈍麻が生じるともいわれています。

SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)は、セロトニン・ノルアドレナリンの再取り込みを阻害する薬です。服用により、ニューロンから放出されたセロトニンやノルアドレナリンの神経細胞への取り込みを阻害することで、脳内のセロトニンとノルアドレナリンの減少を抑え、うつ症状の改善に寄与すると考えられています。

SNRIは、服用してから徐々に効果が出てきますが、副作用として、暴言を吐く、イライラしやすくなるといった他害行為がみられることもあるようです。

NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)は、ノルアドレナリンとセロトニンの放出を促進する抗うつ薬です。比較的新しい抗うつ薬で、SSRIやSNRIではノルアドレナリンやセロトニンの再取り込みを阻害することで脳内の神経伝達物質をスムーズにさせるのに対し、NaSSAはノルアドレナリンとセロトニンの放出を促すことで分泌量を増やしてうつ症状の改善を目指します。

副作用としては、飲み初めにみられる眠気があげられ、仕事で運転する機会が多い人や育児中の人は別の薬が採用されるケースもあるようです。

三環系抗うつ薬

三環系抗うつ薬は、セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害する抗うつ薬です。古くから使われてきた抗うつ薬で、現在ではSSRIやSNRIが効かない重度のうつ病に対して採用されています。三環系抗うつ薬では、副作用として口の渇きや便秘、眠気などがみられます。

四環系抗うつ薬

四環系抗うつ薬は、三環系抗うつ薬と同様にセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害する作用を持つ抗うつ薬です。四環系抗うつ薬は、三環系抗うつ薬に比べて副作用が少ないといわれています。

うつ病の治療に使う主な薬②抗不安薬

抗不安薬は、不安や緊張を和らげるために使用される薬で、うつ病に伴う強い不安や焦燥感を和らげるために処方されることが多いです。

抗不安薬にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのはベンゾジアゼピン系抗不安薬です。代表的なベンゾジアゼピン系抗不安薬には、ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパムなどがあげられ、これらの薬は即効性が期待できるといわれています。

ただし、長時間の使用は依存リスクがあったり、眠気やふらつきなどの副作用も懸念されたりするため、短期間のサポート的な役割として用いられることが一般的です。

うつ病の治療に使う主な薬③抗精神薬

抗精神薬は、抗うつ薬のみでは十分な効果が得られない場合や、妄想や幻覚を伴う重度のうつ病に対して処方されることがあります。

抗精神薬には第一世代(定型抗精神薬)と第二世代(非定型抗精神薬)の2種類があり、現在では副作用の少ない第二世代抗精神薬(SGA)が主に使用されています。

抗精神薬の副作用には、体重増加、眠気、倦怠感、血糖値の上昇などがあげられ、長期間の使用により代謝異常や手足の震えが出ることもあるようです。

うつ病の治療に使う主な薬③睡眠薬

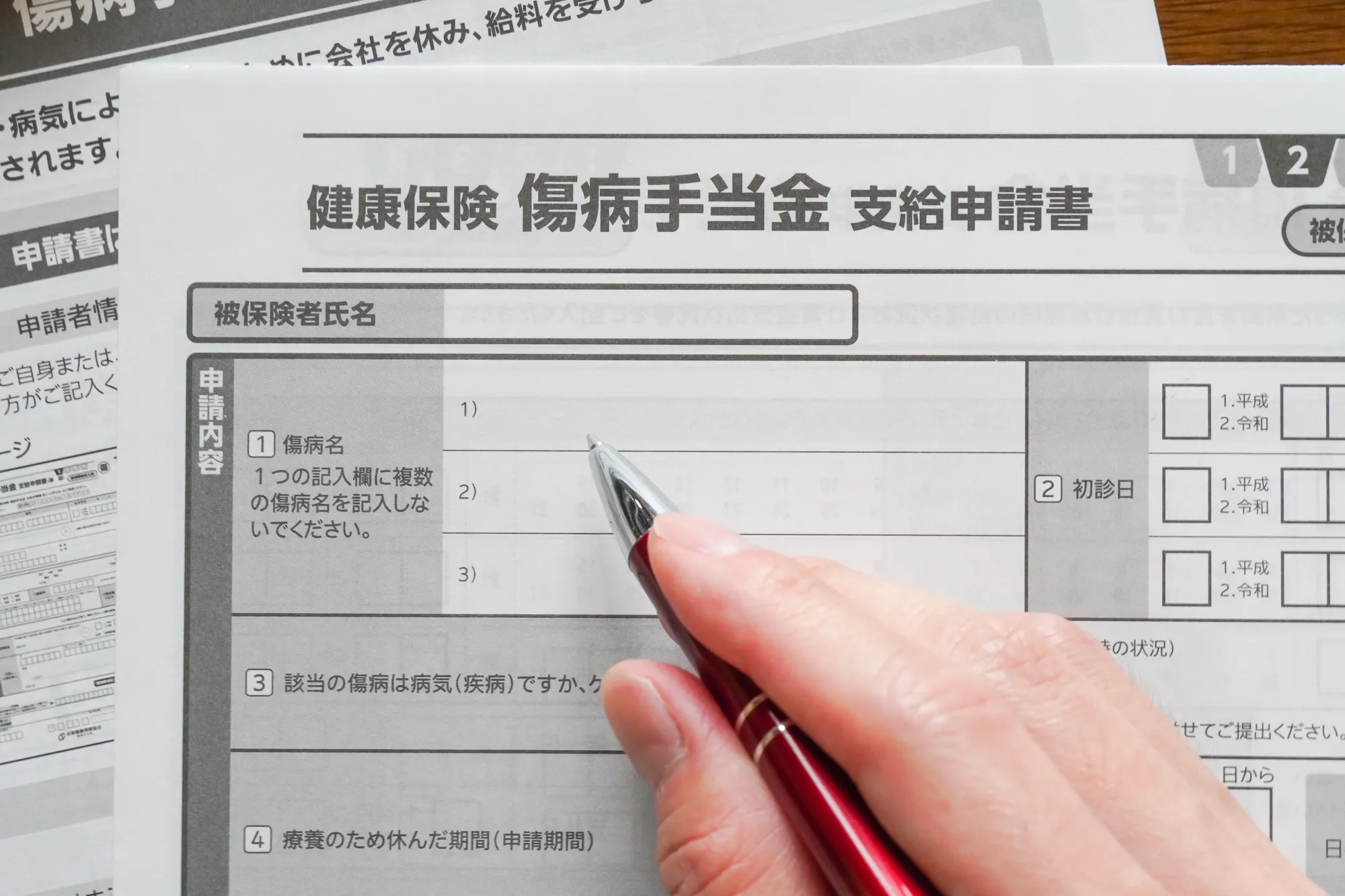

うつ病に伴い、入眠困難や中途覚醒、早朝覚醒などの睡眠障害がみられる場合、うつ病治療の一環として睡眠薬が処方されることがあります。

睡眠薬にはいくつかの種類があり、薬によって即効性や副作用、依存性などは異なります。中には、依存リスクが少なく自然な睡眠に近い形で作用する睡眠薬も存在するので、症状や体調に合わせて選ぶといいでしょう。

うつ病の薬でみられる副作用

うつ病の治療に用いられる薬には、さまざまな副作用が伴うことがあります。

副作用は薬によって違い、代表的な薬としてあげられるSSRIやSNRIでは吐き気や頭痛、めまい、不眠などが報告されています。また、NaSSAでは眠気や体重増加、三環系・四環系抗うつ薬では口渇や便秘などの自律神経系の副作用が生じるようです。

副作用は、服用初期に強く現れやすいですが、時間とともに軽減していく傾向にあるので、医師に相談しながら問題がなければ服用を続けると良いでしょう。

うつ病の薬で副作用が出た際の対処法

うつ病の薬による副作用が出た場合、まずは症状が一時的なものか見極めましょう。服薬を始めた直後は体が薬に慣れていないため、一時的に吐き気やめまいなどが起こることもあります。症状は数日から数週間様子をみることで症状が治まる傾向にありますが、副作用が強く続く場合や日常生活に支障をきたしている場合は、無理せず医師に相談することが大切です。

うつ病の薬を服用する際に守るべきこと

ここでは、うつ病の薬を服用する際に守るべきこととしてあげられる「医師の診断を受けた上で服用する」「自己判断で中止しない」についてそれぞれ解説します。

医師の診断を受けた上で服用する

うつ病の薬を服用する際は、必ず医師の診断を受け、適切な処方を受けることが大切です。うつ病の症状は個人差が大きく、自己判断で市販のサプリメントや他人からもらった薬を服用すると、適切な効果が得られなかったり、副作用が強く出たりする可能性があります。

また、妊娠中や授乳中の服用は、薬によっては禁忌となっているので事前に確認しましょう。最小限のリスクで安心して治療を進めるためには、医師としっかり相談した上で薬を受け取ることが大切なので、適切な手順で薬を入手するようにしましょう。

自己判断で中止しない

うつ病の薬を服用する際は、医師の指示を無視して自己判断で薬を増減させたり、服用を中断したりしてはいけません。中には、効果が現れるまでに時間がかかる薬も存在するため、焦って自己調整すると十分な効果が得られず副作用が強く出てしまうことがあります。急に服薬をやめると離脱症状が発生して頭痛やめまい、不安感が増すケースもあるようです。

また、他の薬やサプリメントとの飲み合わせにも注意しましょう。飲み合わせによっては、副作用が強くなったり、薬の効果が低下したりするかもしれないので、医師に確認した上で服用をしましょう。

うつ病の薬以外の治し方

ここでは、薬物療法以外のうつ病の治し方をいくつかご紹介します。

うつ病の薬以外の治し方①TMS治療(磁気刺激治療)

TMS治療(磁気刺激治療)は、磁気刺激を脳の特定部位にあて、脳の神経細胞を活性化させることでうつ病の症状を軽減する治療法です。ピンポイントで刺激をあてられるため、副作用が少なく体への負担も抑えられることが特徴です。

ただし、TMS治療はうつ病若しくは他の精神疾患を伴わないうつ症状のみに効果が証明されており、同様のうつ症状を伴う双極性障害や他の精神疾患のうつ症状に対するエビデンスはないため、うつ病や他の精神疾患を伴わないうつ症状以外の使用は推奨されていません。

これは、うつ症状の改善がみられても、例えば双極性障害の躁状態に対して悪影響を与えないというエビデンスがない為です。

<新宿うるおいこころのクリニックにおけるTMS治療の詳細はこちら>

参考

うつ病に対する 経頭蓋磁気刺激(TMS)|鬼頭 伸輔(東京慈恵会医科大学精神医学講座)

3.経頭蓋磁気刺激の原理とそのうつ病治療への応用|行正 徹(産業医科大学医学部心理学)

うつ病の薬以外の治し方②精神療法

精神療法は、考え方や行動パターンにフォーカスした治療法です。ストレスが発生した際のとらえ方や対処法を見直すことができるので、ストレス源に対する根本的な解決を見込めると考えられています。また、薬物療法との併用により効果が高まるとされており、医師と相談しながら進めるといいでしょう。

うつ病の薬以外の治し方③生活習慣改善

生活習慣の改善もうつ病を治す上で大切と考えられています。悪い生活習慣を送っているとホルモンバランスが乱れ、気分を不安定にするきっかけになるので、食生活や睡眠時間などを意識するといいでしょう。

また、体調がすぐれている日はウォーキングやヨガなどの適度な運動をすると、気分がリフレッシュされて回復につながるようです。

うつ病の薬以外の治し方④休養

うつ病は、過度のストレスや疲労が原因で発症することもあるため、無理をせず、心身をしっかり休めるといいでしょう。不調を無視して頑張りすぎると、症状の悪化リスクが高まり、より治りにくい状態になってしまいます。

初期段階であれば、うつ病の症状は軽度で済むため、何らかの不調を感じた段階で周囲の人に相談し、心と体を休めることに専念しましょう。

下記記事でもうつ病の治し方について詳しく解説しています。併せてチェックしてみてください。

新宿うるおいこころのクリニックではうつ病の治療に対応しています

新宿うるおいこころのクリニックでは、うつ病の治療に対応しています。うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続く精神疾患であり、適切な治療を受けることで改善が期待できます。

新宿うるおいこころのクリニックは、患者様一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた治療を提供しています。治療では、患者様が安心して治療を受けられるよう医師がサポートいたしますので、うつ病の症状でお悩みの方は、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。

よくある質問

うつ病で薬は使うべきですか?

うつ病の治療において、薬物療法は必ず使うべきとは限りません。うつ病の症状は個人差が大きく、中には薬物療法が合わない人も存在します。うつ病の治療法は、認知行動療法やTMS治療など薬物療法以外の治療も充実しているので、必要に応じて取り入れると良いでしょう。

うつ病の診断方法を教えてください

うつ病の診断方法としては、医師による問診が行われることが一般的です。問診では、抑うつ気分や興味・喜びの喪失が2週間以上続くかを確認した上で、食欲や睡眠、疲労感など複数の症状を評価します。また、必要に応じて血液検査や心電図検査を行い、他の病気の可能性も探っていきます。

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)