職場でのストレスにより適応障害になった場合、労災認定の対象となる可能性があります。

労災認定を受けるためには、長時間労働やひどいパワハラなど、一定の条件を満たしている必要があるので、まずは認定される基準をチェックしてみましょう。

この記事では、適応障害で労災認定される基準や具体例について解説します。「労災認定を受けた上で退職や転職ができるの?」という疑問にもお答えしているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

適応障害は労災認定される?

適応障害は、ストレスや環境の変化に適応できずに心理的な問題を引き起こす状態であり、日本では労働環境に起因する場合、労災認定の対象となることがあります。特に、職場でのパワーハラスメントや長時間労働が主要な原因とされています。

労災認定を受けるためには、医師による診断書が必要です。労災認定されると、治療費の補助や休業手当などの支援が受けられるので、適応障害に悩む方は医師に相談してみると良いでしょう。

職場でのパワハラも労災認定に含まれる

パワハラによって適応障害を発症した場合、労災認定の対象となります。パワハラの労災認定は、改正労働施策総合推進法の施行により、パワハラの定義が法律上規定されたことを踏まえて生まれたもので、厚生労働省より明言されています。

パワハラを労災認定する際は、指導内容や身体的攻撃の程度、会社の対応などによる心理的負荷から総合評価されるため、パワハラの具体的な証拠を集めたり、医師の診断書を受け取ったりするようにしましょう。

長時間労働による適応障害も労災認定の対象

過度な労働や休息不足は心身に大きな負担をかけ、適応障害などの精神障害を引き起こす原因になるため、長時間労働による適応障害も労災認定の対象となっています。長時間労働は、

「発病直前の長時間労働の度合い」

「発病前の1~3か月間の長時間労働の度合い」

「他の出来事と関連した長時間労働」

の3つの視点から判断され、それぞれ弱・中・強に分類されます。

長時間労働が続くと、過労死リスクも増えるので、3週間に約120時間以上(1か月で約160時間以上)の残業を行っていたり長時間労働から不調がみられたりする場合は医師への相談がおすすめです。

参考

精神障害の労災認定|厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

適応障害が労災認定される基準

適応障害が労災認定される基準は2つあります。

- 発病6ヶ月以内に業務内で強いストレスがある

- 業務以外のストレスや個体側要因で発症していない

ここでは、それぞれ基準について詳しく解説します。

適応障害が労災認定される基準①発病6ヶ月以内に業務内で強いストレスがある

適応障害が労災認定されるための1つ目の基準は、適応障害の発症から6ヶ月以内に業務内で強いストレスを感じていたことです。強いストレスは、業務による心理的負荷評価表に基づき判断されます。

また、ストレス要因となる出来事は、「特別な出来事(極度のストレス又は長時間労働)」「特別な出来事以外」に分けられ、特別な出来事以外は事故や災害の体験、仕事の失敗体験などさらに細かく分類されます。

適応障害が労災認定される基準②業務以外のストレスや個体側要因で発症していない

2つ目の基準は、適応障害が業務以外のストレスや個体側の要因によって引き起こされていないことです。個体性の要因とは、他の精神障害の既往歴やアルコール依存症などが原因で発症した適応障害のことです。

業務上で生じた適応障害か否か確認する際は、「業務以外の心理的負荷評価表」が用いられます。項目には離婚の経験や身近な人の死、近世関係、住環境などについての質問がいくつか設けられており、各項目によるストレスを弱・中・強で判断していきます。

適応障害が労災認定される具体例

ここでは、適応障害が労災認定される具体例と診断基準をご紹介します。

転勤によるストレス、早期退職の対象になった経験、業務負担から適応障害になった例など、労災認定される事例はさまざまなので1つずつ確認してみましょう。

適応障害が労災認定される具体例①転勤によるストレスがあった

転勤による適応障害で労災認定になった具体例としては、

「海外赴任をしたが言語分からず現地職員とコミュニケーションができなかった」

「治安状況などの理由から、転勤後に仕事ができる状態ではなかった」

など著しいストレスが伴うものが該当します。

転勤でのストレスをチェックする際は、転勤による職種がどのように変わったのか、転勤理由、単身赴任の有無、現地の治安状況、能力と仕事内容の差、職場の人間関係などを確認します。

そのため、転勤後の作業負担の変化が少ない場合や以前も経験したことのある転勤場所の場合は、転勤によるストレスは低いと判断されます。

適応障害が労災認定される具体例②早期退職の対象となった

早期退職による適応障害が労災認定の基準を満たすか判断する際は、対象者の選定が適切か、代償の内容、早期退職の事前通知の状況、職場の人間関係を考慮します。

上記の基準から、

「早期退職を突然通知された」

「退職までの期間が短い」

などの事例で労災認定に当てはまると判断されることがありますが、ストレス度合いが強いと判断されるケースはまれだそうです。

適応障害が労災認定される具体例③業務負担が大きかった

業務負担が大きかった例としては、複数名で担当していた業務を一人で担当するようになったことで、時間外労働がかなり増えたり休みが全く取れなくなったりしたケースがあげられます。

この場合、業務量の変化などを基準にするため、一人で担当するようになっても業務内容や業務量がほとんど変わらない場合は、ストレスは低いと判断されます。

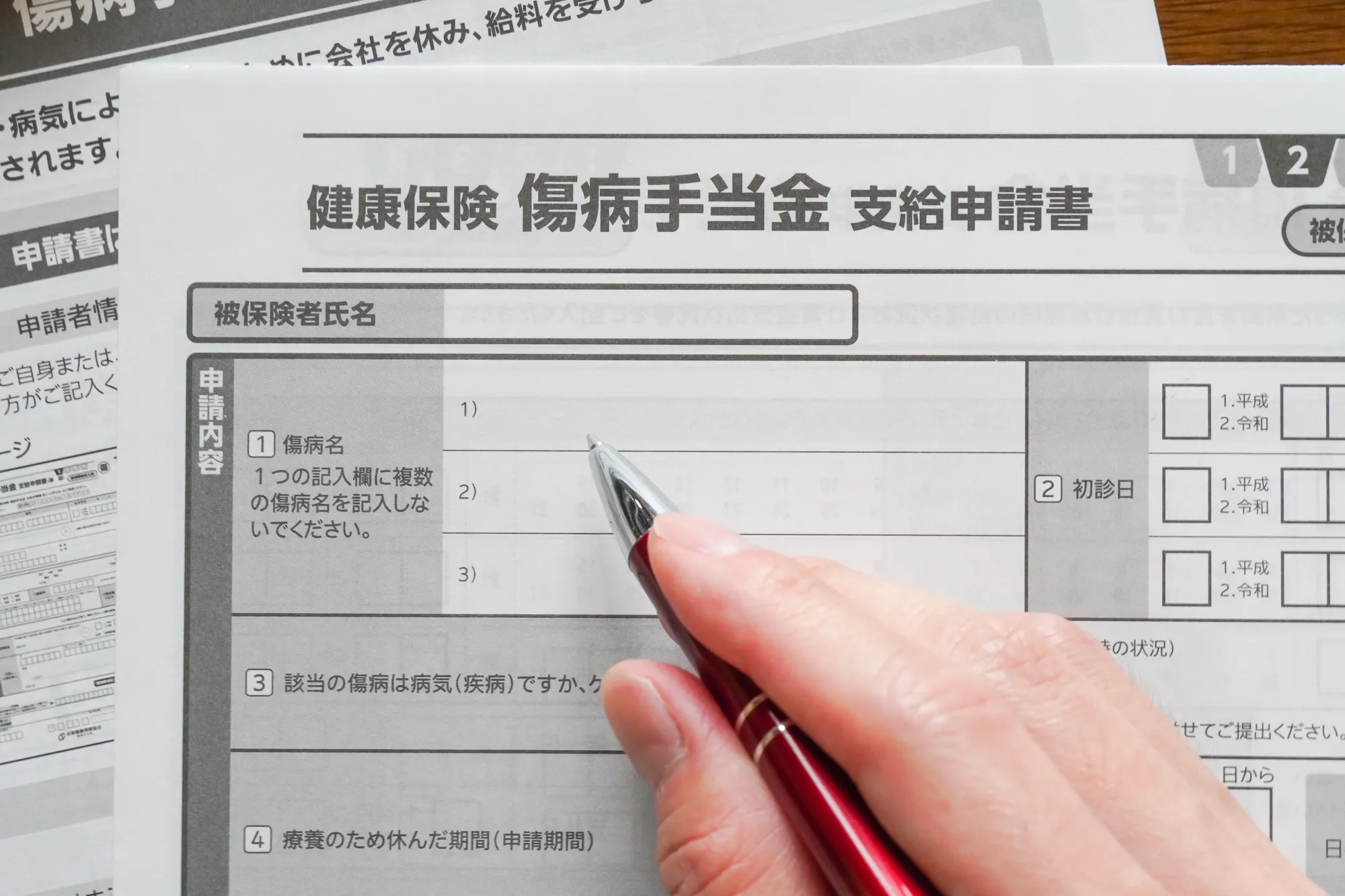

適応障害で労災認定されるともらえる給付金

適応障害が労災認定されると、治療や生活を支援するために「休業補償給付」と「療養補償給付」を受け取ることができます。給付金を受け取ることで、休業中の経済面が補填されて治療に専念できるようになるので活用してみましょう。

労災保険に基づく休業補償給付

休業補償給付は、労働災害により休業する場合に支給される給付金です。労災認定後、休業4日目から支給が始まり、1つの会社のみに勤めている場合は「給付基礎日額の60%×休業日数」の休業補償給付・休業給付と「給付基礎日額の20%× 休業日数」の休業特別支給金が受け取れます。

給付基礎日額は、適応障害を発症する直前の3か月間に支払われた給料から算出し、働くことができず賃金が受けられない日の翌日から2年が時効となります。

療養補償給付

療養補償給付は、適応障害の治療にかかる医療費を補償する制度です。具体的には、医師による治療費や入院料などが対象になり、給付は適応障害の症状が安定するまで受けられます。

また、居住地又は通勤地から2km以上離れた場所に病院があり、以下のいずれかに該当する場合は通院費も給付対象となります。

- 同一市町村内に診察に適した病院へ通院している

- 同一市町村内に診察に適した病院がないため、隣接する市町村内の病院へ行かなければいけない

- 同一市町村内又は隣接する市町村内では診察に適した病院がなく、上記以外の場所で最寄りの医療機関へ通院している

適応障害で労災認定されても転職できるの?

適応障害で労災認定を受けても、転職は問題なく可能です。労災認定の情報は転職先に自動的に伝わることはないので、知られたくない場合は転職時に伝えなくても問題ありません。しかし、伝えておくことで働きやすい環境を整えられたり、新しい職場からの理解を得られたりするので、必要に応じて話してみると良いでしょう。

適応障害で労災認定された後に転職しても不利にはならない

労災認定を受けたという事実は、転職活動において不利になることはありません。労災情報は本人の同意なく前職から転職先へ伝わることはなく、履歴書に記載する義務もありません。面接で空白期間について質問された場合は、「健康上の理由で休職していた」と簡潔に伝え、その後どのように回復し、今後どう活躍したいかを前向きに話すことがポイントです。

適応障害がつらい場合は休職できる

適応障害になった場合、休職をすることも可能です。休職中は、治療を受けながらストレス管理のスキルを学んだり、キャリアカウンセリングを受けたりすると良いでしょう。これまでの働き方を振り返り、今後どのような環境で働きたいのか、自分の価値観や強みは何かを見つめ直す機会になるので、回復後に現職に戻るか転職するかを冷静に判断できるかもしれません。

休職は、自身の状況に応じて選択できます。選択をした後は心身の健康を最優先に考え、無理のないペースで進めていきましょう。

下記記事では、適応障害によって休職する際の流れや手順を解説しています。併せてチェックしてみてください。

適応障害を理由に退職することも可能

適応障害になった場合、退職することも可能です。職場環境が原因と考えられる際は、無理に働き続けることで回復が遅れ、より深刻な状態になる可能性もあるので、必要に応じて退職を検討すると良いかもしれません。

適応障害で退職できない時の対処法

適応障害を抱えていても、職場から止められて退職できないケースもあります。中々退職できない場合は、労働基準監督署や地域の労働相談窓口への相談がおすすめです。

これらの機関は、労働者の健康と権利を守るためのサポートを提供しているため、具体的な解決策を見出せます。

早急に辞めたい場合は、退職代行サービスを利用することも一つの選択肢です。退職代行サービスとは、本人に代わって退職手続きを進めてくれるサービスです。第三者が間に入ることで、スムーズに退職しやすくなるので活用してみると良いでしょう。

適応障害でお悩みの方は新宿うるおいこころのクリニックへご相談ください

新宿うるおいこころのクリニックでは、適応障害の治療・診断に対応しています。

治療では、患者様ひとり一人に合わせた治療提案を行います。また、新宿うるおいこころのクリニックは適応障害により併発したうつ病の治療も対応しているため、総合的なサポートが可能です。

ご予約は、公式HPから24時間承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

<新宿うるおいこころのクリニックにおける適応障害の治療についてはこちらから>

よくある質問

適応障害で転職してもいいですか?

適応障害で転職をしても問題ありません。環境を変えることが回復につながるケースもあるため、転職を希望する際は医師に相談しながら転職を進めていくと良いでしょう。

適応障害で退職することは甘えですか?

適応障害で退職することは決して「甘え」ではありません。適応障害は医学的に認められた疾患であり、放置すると症状が悪化する可能性があります。無理を続けることで取り返しのつかない状態になるリスクも考えられるため、自分の心と体のサインに耳を傾け、必要な休息をとると良い

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)