日本人の多くの人が悩まされている睡眠障害(不眠症)。

症状が現れても危機感を覚えず、「まだ大丈夫」と放置している人も多いようです。しかし、放置し続けると日中にも支障をきたす恐れがあるため、症状がみられたタイミングでの診断・治療が大切となります。

この記事では、睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリットや治し方、予防するためのポイントをお伝えします。睡眠障害(不眠症)は、治療することで早期改善を目指せるので、ぜひ参考にしてみてください。

このコラムの監修医師

新宿うるおいこころのクリニック 院長

大垣 宣敬

患者様が抱えているものは1人1人異なっており、症状の種類や程度も千差万別です。 私たちは患者様からお話を聞くことで悩みを共有し、ご希望や思いを丁寧に汲み取りながら、患者様中心の医療を共に実践していけるよう心がけています。

目次

睡眠障害(不眠症)は放置せず早めに診断を受けよう

「なかなか寝付けない」

「夜中に何度も目が覚める」

など、睡眠の悩みを抱えている場合、不眠症のサインかもしれません。成人した日本人の約20%が慢性的な不眠、約15%は日中に過剰な眠気を感じる症状に悩まされているため、これらの症状は決して珍しい問題ではありませんが、放置することはリスクが伴います。

睡眠障害を長期間放置すると、単なる睡眠不足にとどまらず、免疫力低下、集中力の減退、さらには高血圧や糖尿病などの生活習慣病リスクの上昇にもつながります。また、不眠の背景には睡眠時無呼吸症候群やうつ病などの隠れた病気が潜んでいる可能性もあるかもしれません。

睡眠に関する症状は、「そのうち治るだろう」と放置されがちですが、症状に気づいたら自己判断せず早めの診断を受けて、適切な治療を受けるようにしましょう。

睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリット

睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリット①病気かどうか分る

睡眠障害の診断を受けることで、睡眠に関する症状の根本原因を明らかにし、効果的な解決策を見つける手がかりとなります。また、市販薬に頼った自己治療や誤った対処法による症状悪化の防止も期待できます。診断は、単に「眠れない」という症状に名前を付けるだけではないので、不調がみられたら早めに受診しましょう。

睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリット②早期改善

不眠症は放置すればするほど、「眠れないことへの不安→さらに眠れなくなる→不安の増大」という悪循環に陥りやすくなります。早期に診断を受けることで、悪循環が深く根付く前に適切な治療を受けられるようになるでしょう。

また、診断の際は様々な検査を行い、不眠の種類や原因の特定を目指します。結果をもとに、認知行動療法や睡眠環境の改善などが提案されるので、症状が軽いうちに治療を始めることで回復期間の短縮も期待できます。

睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリット③生活の質向上

適切な治療により良質な睡眠を取り戻すことで、日中のパフォーマンス向上が期待できます。例えば、しっかりと睡眠をとり脳を休めると、頭がすっきりして記憶力や判断力が上がるといわれています。感情も安定し、イライラしなくなったり落ち着いて判断できたりするようです。また、十分な睡眠により体の回復機能も正常に働くようになり、疲れにくい体づくりや免疫力の向上にもつながると考えられています。

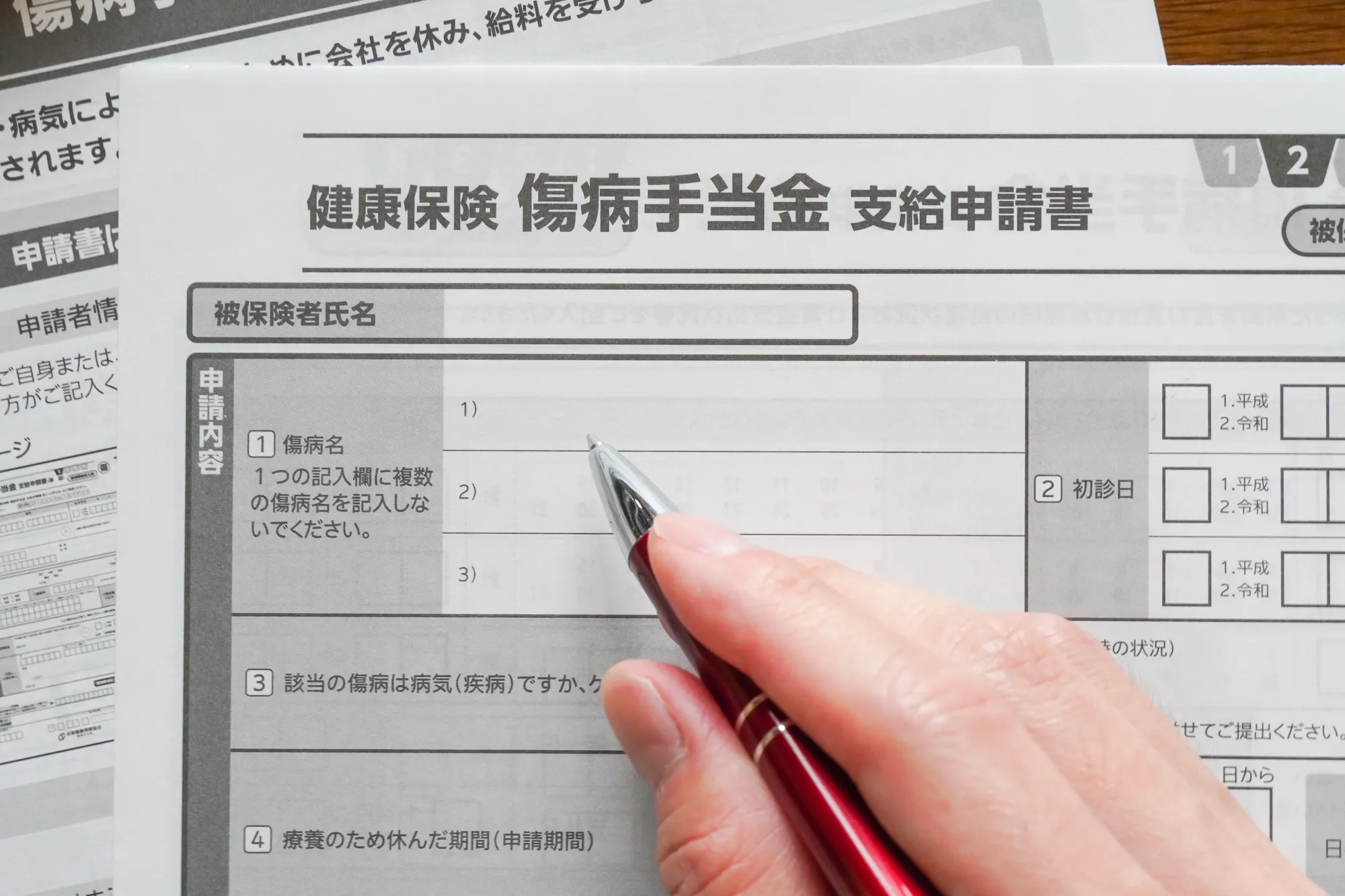

睡眠障害(不眠症)は発症期間によって診断名が変わる

「なかなか眠れない」と感じる日が続くとき、一時的なものなのか、本格的な不眠症なのかを見極めるポイントの1つが期間です。睡眠障害は、発症期間によって診断名が変わり、1ヶ月以上症状が続く場合は慢性不眠症、1〜3週間の場合は短期不眠症と診断されます。

以下では、それぞれの特徴について解説します。

1カ月以上続く場合は慢性不眠症

睡眠障害の症状が1カ月以上続いている場合、慢性不眠症と診断されます。慢性不眠症は、週に3日以上の頻度で寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目覚めてしまうなどの症状が現れ、症状により日中の生活に支障をきたしている状態を指します。

慢性不眠症の背景には、長期的なストレスやうつ病などの精神的な問題、不規則な生活習慣が隠れているようです。

1~3週間の場合は短期不眠症

睡眠障害の症状が1~3週間の場合は、短期不眠症として分類されます。短期不眠症は、ストレスが普段よりも長引いているときや病気を患っているときにみられると考えられています。例えば、引っ越しでの環境変化、仕事のプレッシャー、家族の病気や別れなどの生活上のストレスなどが短期不眠症のきっかけになるようです。

睡眠障害(不眠症)は原因によって検査方法が異なる

不眠症の原因は個人差が大きく、ストレス、精神・身体疾患、生活習慣の乱れなど様々な要因が関与しています。そのため、ストレスが疑われる場合は、生活上の出来事や悩みについて詳しくヒアリングしたり、必要に応じて心理検査を行ったりします。一方、生活習慣が原因と考えられる場合は、睡眠パターンや日常習慣を詳しく調査するほか、睡眠日誌をつけて様子をうかがうこともあり、様々な側面から原因を総合的に判断するようです。

診断結果に基づき、規則正しい生活リズムの確立や睡眠環境の改善などの具体的な治療提案が行われることで、睡眠障害の根本改善を目指せます。

睡眠障害(不眠症)の病院での治し方

睡眠障害の病院での治し方としては、「薬物療法」「認知行動療法」「生活習慣指導」の3つがあげられます。医師は患者さんの症状に合わせて、治療を組み合わせることで改善を目指します。

病院で行う治療の目標は、単に眠れる状態にするだけでなく、質の良い睡眠を長期的に確保し、日中の生活の質を向上させることです。早めに医師に相談することで、症状が慢性化する前に適切な治療を受けられるようになるので、まずはそれぞれの治療法についてみていきましょう。

睡眠障害(不眠症)の病院での治し方①薬物療法

薬物療法は、睡眠障害の症状を比較的速やかに改善できる治療法です。薬物療法では、寝つきが悪い、途中で目が覚める、早朝に目覚めてしまうといった症状のタイプや重症度、他の疾患の有無を考慮して、最適な薬が提案されます。

薬物療法を受ける際は、医師の指示通りに服用する、自己判断で用量を増やしたり急に中止したりしない、アルコールとの併用を避けるなどの注意点を守るようにしましょう。また、薬物療法は一時的な対処法として位置づけられるケースもあります。ストレスなどの根本的な原因に対処するためには、医師からの治療提案に沿って認知行動療法や生活習慣の改善も並行して行うといいでしょう。

睡眠障害(不眠症)の病院での治し方②認知行動療法

認知行動療法は、睡眠に関する誤った考え方や行動パターンを修正し、健康的な睡眠習慣を身につける治療法です。

例えば、

「一晩中ぐっすり眠らないと翌日に支障が出る」

「8時間眠らなければならない」

といった過度な心配から睡眠障害が出ている場合、認識が間違っていることを認識させ、深く考えずに眠れるように促します。

また、眠れないときはいったんベッドから出て、眠くなってから再び横になるといったルールを設け、睡眠に入りやすい状態を作ることもあるようです。

睡眠障害(不眠症)の病院での治し方③生活習慣指導

生活習慣指導は、日常生活の中で睡眠に悪影響を与えている習慣を改善していく治療法です。不眠症の原因が生活習慣にある場合に効果的といわれていますが、他の治療法と組み合わせて行われることも多いようです。

生活習慣指導を行う際は、医師が患者さんの生活習慣を詳しく聞き取り、改善すべきポイントを具体的にアドバイスします。具体的には、就寝時間と起床時間を毎日一定にする、休日も平日と同じ時間に起きるなどの睡眠リズムに関する指導や、カフェインやアルコールは控えるといった食事指導を行うことがあります。

生活習慣指導は、継続した治療により徐々に効果があらわれるようです。即効性は期待できないようですが、正しい習慣が身につけば、薬に頼らない自然な眠りを取り戻せる可能性が高まるので根気強く続けましょう。

睡眠障害(不眠症)を予防するためのポイント

ここでは、睡眠障害を予防するためのポイントとしてあげられる

「睡眠環境を整える」

「規則正しい生活習慣をおくる」

「リラックスタイムを設ける」

について解説します。

睡眠の質を上げる空間づくりをする

まずは、快適な眠りを導入するために睡眠環境を整えましょう。暑すぎると寝つきが悪く、冷えすぎると眠りが浅くなるので、温度は季節に合わせて調整するといいでしょう。体内時計は光に影響されるため、遮光カーテンやアイマスクで外光をカットし、デジタル時計などの小さな光源も最小限に抑えることがおすすめです。

また、寝室で仕事などの作業をしている場合、起床時は別の部屋にいると良いでしょう。寝室は睡眠時のみ使うことで、「ベッド=眠る場所」という脳の認識が強まり、自然な眠りにつきやすくなるといわれています。

規則正しい生活習慣をおくる

人間の体には体内時計があり、体内時計によって睡眠と覚醒のリズムは調整されています。体内時計は不規則な生活習慣により乱れてしまい、乱れが続くと睡眠障害につながるので、同じ時間に寝たり、起床時に太陽光を浴びたりすることが大切です。

また、寝だめも体内時計を乱す原因と言われているので、日中は動くようにして毎日の睡眠時間を一定にしておくと良いでしょう。

リラックスタイムを設ける

リラックスタイムを設けることで、脳と体に「眠る時間だ」という信号を送り、自然な眠りを促しやすくなると考えられています。

リラックスタイムでは、ぬるめの入浴でゆっくり体を温めたり、リラックスできる本を読んだりすることがおすすめです。また、軽いストレッチやヨガなども体を整えてリラックス状態にするといわれているので、就寝前に実践してみましょう。

また、眠れない原因としていびきが関係している場合もあるので、家族にいびきをかいているか聞いたり、病院で検査を受けたりすることもおすすめです。

睡眠の質を上げるポイントをもっと知りたい方は下記記事をご覧ください

睡眠障害(不眠症)でお悩みの方は新宿うるおいこころのクリニックへご相談ください

新宿うるおいこころのクリニックでは、睡眠障害(不眠症)の診断・治療に対応しています。カウンセリングなどを通して原因を探った上で治療を開始するため、1人ひとりに合わせた治療提案が可能です。「朝起きると疲れが残る」「眠れていない」などの症状は治療により改善が期待できるので、まずはお気軽にご相談ください。

また、いびきによる睡眠不足に悩んでいる方は、いびきメディカルクリニックがおすすめです。いびきメディカルクリニックオリジナルの切らない いびき治療「パルスサーミア」で、いびきの根本改善を目指しましょう。

<いびきメディカルクリニックの切らない いびき治療「パルスサーミア」の詳細はこちら>

よくある質問

睡眠障害(不眠症)は何科に相談すればいいですか?

睡眠障害(不眠症)の相談先としては、睡眠外来や精神科・心療内科がおすすめです。いびきが原因の睡眠障害に悩まされている場合、いびき外来に行くといいですが、不安から眠れないなどストレスが原因の場合は精神科・心療内科へ行くようにしましょう。

睡眠障害(不眠症)は放置しても大丈夫ですか?

睡眠障害(不眠症)は放置してはいけません。放置すると、集中力低下やイライラなどが生じるほか、免疫機能の低下や生活習慣病、精神疾患のリスクが高まるといわれています。また「眠れない→不安→さらに眠れない」という悪循環に陥りやすく、時間経過とともに症状が悪化してしまう可能性もあるので、早めに医師に相談しましょう。

睡眠障害(不眠症)の診断を受けるメリット!治し方や予防するためのポイントとは

この記事の

シェアをする

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)

![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)